阿尔巴利诺眨了眨眼睛。

他鼻端萦绕的是一股消毒水和漂白剂混合在一起的味道,晨光已经从窗帘外面射入室内,雨后的天气晴朗起来,看上去温暖的朦胧。而眼前毫无特色的天花板足以告诉阿尔巴利诺:他现在正躺在医院里。

他试着挪动了一下手指——不如说,是试图在浆洗的惨白的病房床单上奋力蛄蛹了一下——然后完全失败了,身上伤口的疼痛让他嘶了一声。

“说真的,”然后他听见奥尔加·莫洛泽的声音在身边某处响起,“我从前曾经以为这场雨后我们需要处理的受害者只有赫斯塔尔。”

阿尔巴利诺奋力地往边上看去,看见了这么一副温馨的清晨图景:床边上立着一个输液架,输液瓶的针头当然就扎在他的手背上,那里面估计装得是生理盐水之类在失血过多之后用于补液调节血压的东西;奥尔加坐在输液架下面的一把椅子上,眼睛下面挂着惊人的黑眼圈,手里拿着一个(至少有三层的)汉堡王皇堡认真啃着。

——有人大早晨就吃得这么油腻的吗?

阿尔巴利诺很有创建性地说:“……啊?”

“简单地解释一下就是:你昨天晚上被人袭击了,然后被挂在法医局的停尸房里摆了一个挺古典的造型;现在贝特斯他们正把你家翻个底朝天,而巴特八成正在询问你所有有可能目击事情发生的邻居——虽然我猜没人知道到底发生了什么。”奥尔加一边舔嘴唇上的酱料一边说,“谁让你的房子附带一片3.7英亩的土地呢?你邻居家的房子离你快有一公里了。”

然后她愤愤地停顿了一下,又咬了一口汉堡。

“我就是有点好奇,”阿尔巴利诺和蔼地问道,感觉到自己的声音依然沙哑,“一般人都会这么对受害者说话吗?”

“当然不会,而且巴特知道了会因为这个骂我的,现在你在他眼里是玻璃做的了。”奥尔加一只手捏着汉堡的包装纸,另外一只手拿过了病房床头上的玻璃杯,让阿尔巴利诺就着杯子里的吸管喝了两口。

然后她把杯子放回去,打量了他两秒,声音放轻了点:“我用那样对你吗?”

阿尔巴利诺笑了起来,那个笑容有些苍白:“不,请别那样。我们都知道发生了什么,不是吗?”

“是的,”奥尔加说道,她若有所思地舔过沾着酱汁的手指,然后轻轻笑了一下,“我们都知道发生了什么。”

“不可能是维斯特兰钢琴师,钢琴师不会性侵自己的受害者,也不会让自己的受害者活着。”麦卡德皱着眉头指出。

他就站在办公桌前面,光洁的桌面上铺满了贝特斯从阿尔巴利诺的家里拿回来的照片:大部分展示得都是血肉模糊的伤口,小部分露骨地拍摄了红肿的、凄惨的穴口,有鲜血沿着受害者的大腿往下淌。

问题就在于,这个受害者是——

他们的朋友还在医院,虽然没有生命危险但是也失血不少、伤痕累累,现在他们却只能在这里争论,这种感觉真是难受极了。

奥尔加哈了一声,她缩在办公室的角角里,手里依然握着那个“Keep Calm and Love Colin Firth”咖啡杯,那个杯子本来就是她放在哈代的办公室里的,反正她作为WLPD的顾问,经常造访哈代的办公室。

“他确实是个性欲倒错的精神病患。”她用他们中间最最冷静的那种语气说道。

“而且他打电话自称维斯特兰钢琴师。”哈代疲惫地说道,不知道钢琴师改变了作案方式和阿尔巴利诺变成了受害者这两点里,哪点对他的打击更重些。

“但是这不符合侧写,”麦卡德说道,“或许是个模仿犯呢?”

“还是因为如果是钢琴师袭击了阿尔,就直接推翻了你几个小时之前站在我家起居室里对着我说出的那种推论?”奥尔加反唇相讥道,这人几个小时之前才刚对她说过“阿尔巴利诺是不是维斯特兰钢琴师”这种话,“你——”

“好了,好了,奥尔加。”贝特斯的声音里充满了安抚的意味,他手里拿着取证时固定证据的相机,在那挑拣什么一样按着按钮,“你们不妨来看这个,或许它能证实凶手确实是钢琴师。”

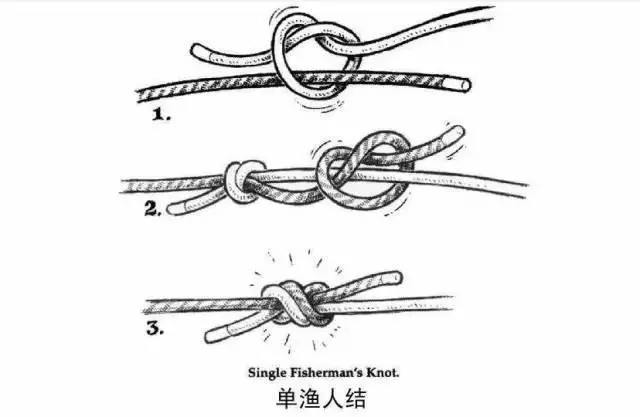

其他几个人凑过去,照相机的显示屏上是一些钢琴弦的特写,贝特斯点了点屏幕上那些衔接钢琴弦的绳结:“维斯特兰钢琴师经常用钢琴弦固定尸体,而他给钢琴弦打结的方式是特定的:他一般在连接两根琴弦的时候用渔人结,在固定绳圈的时候打称人结,在其他凶手作案的时候——就算是模仿犯作案——很少出现这样固定的模式。”

贝特斯按了一下按钮,下一张图片是阿尔巴利诺的手臂的特写,钢琴弦深深地陷入皮肤,让那场景看上去有些惨不忍睹,但是——

“这个现场给钢琴弦打结的方法跟钢琴师之前的案子一致?”奥尔加问道。

“——完全一致。”贝特斯耸耸肩膀,声音笃定,“我的同事们把这一案中的琴弦带回罪证实验室化验了,你们应该都知道,不同型号的钢琴弦材质、粗细等等差异都是很大的;如果凶手是钢琴师的话,这次的琴弦应该和之前没有什么太大区别——但是,考虑到他给琴弦打结的方式,我建议你们现在就按照他确实是钢琴师来考虑。”

“整件事情,你还记得多少?”奥尔加问道,她在问这个问题的时候在座位上动了动,就好像想要表现“我不知道怎么合理地问这个问题好”一样,但是阿尔巴利诺怀疑她实际上并没有这种顾虑。

实际上,以他对奥尔加的了解,这个时候她没有狂热地扑上来询问细节,就已经是十分收敛的表现了。

他们沉默了片刻,然后奥尔加又补充道:“你不一样回答也可以,但是巴特他们去走访了,他回来也肯定得问你的。而巴特……你知道。”

阿尔巴利诺当然明白她的意思:巴特是“好警察坏警察”游戏里永远扮演坏警察的那个人,他适合凶巴巴地审问,可不适合和风细雨地询问受害者。

“你可以做的我的笔录吗?”阿尔巴利诺问道,他问的时候竟然还抱着点脆弱的期待神色,是一个受过伤害的人趋利避害的时候会露出的表情。这个表情并不适合阿尔巴利诺的脸——不适合他们印象中那个总是微笑着的阿尔巴利诺,但或许,经历是会改变一个人的。

“或许可以,”奥尔加琢磨着,“我可以录音,然后把录音提交给巴特,那样至少第一轮就好过一点了……当然,随着案情的进展,他肯定还会反复询问你细节的。”

“假设案情真的能有进展的话。”阿尔巴利诺说,钢琴师案的所有内容都还在档案室里积灰,他们真不该对此抱什么期待的。

奥尔加耸了耸肩,然后她把皇堡的包装纸团好,扔回到外卖纸袋里去,用餐巾纸擦干净了手里的酱汁,从口袋里摸出自己的手机来。

“我是WLPD的顾问奥尔加·莫洛泽,现在是10月30日上午八点二十七分。”奥尔加对着打开了录音软件的手机说道,“接下来我将询问阿尔巴利诺·巴克斯先生对于今天凌晨发生的严重伤害案件的证词,本次录音双方均知情且同意。”

阿尔巴利诺撑着床单勉强坐直了一点,他的腹部缠满了绷带,让他完全看不见钢琴师留下的那个刻痕了。奥尔加倾身帮他调整了一下枕头,令他的坐姿更舒服了些。

“那么我们从头开始回忆吧,”奥尔加坐回椅子上之后说,“阿尔,事情是怎么发生的?”

“有人入侵了我的家,”阿尔巴利诺的声音听上去轻而缓,他眨了眨眼睛,手指按在腹部的绷带上,仿佛想要以此来集中精力,“当时我正坐在起居室里喝酒——因为白天发生的那些事情,我没什么睡意。然后好像忽然间……他就进来了。”

“那是几点?”奥尔加问道。

阿尔巴利诺沉默了一会儿,然后斟酌着说:“可能是凌晨一点多,我没太注意。”

“凶手怎么进来的?撬门吗?”奥尔加问。

“我没有听见撬门声音……实际上,我甚至不记得我到底有没有关门了。”阿尔巴利诺苦笑了一声,手指无意识地在腹部打旋,“不过我想我的备用钥匙就放在门口的脚垫下面,他也有可能是发现了钥匙。”

奥尔加点点头,然后她身体微微地向前倾,出神地注视着阿尔巴利诺的脸。

她问:“你看见他的脸了吗?”

昏昏沉沉之间,阿尔巴利诺感觉到自己的手被对方抬起来了一点。赫斯塔尔在他腹部流血最凶猛的地方扔了一条毛巾,然后把阿尔巴利诺的手按在了那块毛巾上。

因为伤口表面之间挨上了这样的粗糙触感,阿尔巴利诺忍不住晕晕乎乎地嘶了一声。

“按紧,”赫斯塔尔的声音悬浮在他头顶的某处,听上去不甚真切,仿佛沉在水下,“接下来的几个小时之内你最好别死于失血过多。”

阿尔巴利诺很想指出他知道怎么按住伤口,他毕竟也是上过医学院的。最后,他只是撑开沉重的眼皮,迷迷糊糊地笑了笑:“心疼了?”

赫斯塔尔白了他一眼:“不在我的计划里。”

“是吼,不符合对你的侧写,钢琴师不杀犯罪分子之外的家伙的。”阿尔巴利诺模糊地笑了两声,而赫斯塔尔没理他,他听着对方走到房间那头的声音,然后——

什么东西坠地的一声脆响,紧接着一股葡萄酒的果香飘散过来。

“操!”阿尔巴利诺哑着嗓子叫道,“你摔了我那瓶酒吗?我才喝了不到一半!”

“你真的觉得两个人在发生打斗之后不会碰掉那个瓶子吗?”赫斯塔尔反唇相讥道,“别天真了。”

阿尔巴利诺在地上疯狂扑腾了两下,然后在发现疼得要死而且血还在不断往外流的情况下停了下来。他的声音里简直透着一股莫名的委屈:“你就这么打碎了一瓶跟我同名的葡萄酒吗?你到底有没有品位啊?”

维斯特兰钢琴师有过那么多受害者,眼前这个可能是最纠结关于一瓶葡萄酒的小事的。

“这不是个很妙的隐喻吗?”赫斯塔尔不为所动地冷笑了一声。

“你等着吧,我会报复你的,”阿尔巴利诺警告他,但是鉴于前者的嘴唇惨白,这个警告好像没什么说服力。“等到做笔录的时候,我会说你戴了一个奇丑无比的滑雪面罩。”

“我没看见他的脸,”阿尔巴利诺皱着眉头,慢慢地说,“他戴着一个滑雪面罩,不过他的身高和我相仿——可能比我更高些、更强壮些。”

“眼睛的颜色呢?”奥尔加追问。

这次阿尔巴利诺沉默的时间更长了,然后他说:“光线很暗,我没有看太清楚……或许是某种浅色,反正不是黑色的。”

奥尔加点点头,继续问道:“然后呢?”

“我没太反应过来,然后他袭击了我,打了我许多拳。”阿尔巴利诺说,点了点嘴唇上的裂口和颧骨上肿起青紫的伤痕,他自己不一定知道它们已经变成了什么狰狞的样子,但是一定很疼。“然后还把我的头往墙上撞。”

“钢琴师肯定抓着他的头发,用他的头撞了墙。”哈代说道,他往桌子上放了一张法医那边刚刚送来的照片:是在阿尔巴利诺的手术中拍的,阿尔巴利诺的后脑上有个四厘米长的口子,缝了好几针。

医生清创的时候剃掉了伤口周围的头发,这让那道口子显得愈加狰狞肿胀。

“天啊,这就说得通了。”贝特斯脸色苍白地喃喃道,“我们把那些照片取下来以后,看见墙纸的一处有些血迹,那些血一定是在打斗的这个环节上蹭上的。”

“没有发现钢琴师的血吗?”麦卡德问道——其实按照程序,他不应该在这的。这不是个跨州案件,在WLPD没申请的时候FBI无权介入,而WLPD当然没申请。麦卡德BAU的同事们现在都坐飞机飞回匡提科了,就他一个人还留在这里。

“按照目前的DNA检验结果,没有。”贝特斯苦恼地摇摇头,“连阿尔的指甲缝里都没有,钢琴师在行凶的过程中绑住了他的手,他连抓伤对方的机会都没有。”

哈代叹了一口气。

“好在他没有脑震荡。”奥尔加安慰道,虽然在现在的情况下,这可算不得什么安慰了。

“我当时头很晕,而对方一直掐着我的脖子。”阿尔巴利诺说道,“然后他骑在我的腰上,绑住了我的手腕。”

阿尔巴利诺脖子上掐痕留下的淤青已经变成了紫色,根据淤青的痕迹可以面前推断一下凶手的身高,但是只能说那是个个子不矮的人,也没有什么参考价值——这痕迹就紧贴在他的咽喉上,看上去像是一圈青紫的项圈,一个狰狞的耻辱印记。

“你完全不知道他是谁吗?”奥尔加忍不住问。

阿尔巴利诺看了她一眼,眼神平静,但是声音听上去并不是如此:“我有些设想,奥尔加——他用左手出拳,他用一根钢琴弦绑住了我。我至少可以推测——”

奥尔加伸出手,覆盖上了他的手背,阿尔巴利诺突兀地吸了一口气,然后努力平静了下来。

“抱歉。”阿尔巴利诺低声说,他沉默了好一会,才继续说下去,“……他用刀割碎了我的衣服,然后——”

奥尔加握着他的手的手指收紧了些。

“全程他都看着你的脸吗?”奥尔加小声说。

“我也看着他的脸!”阿尔巴利诺猛然提高了声音,尾音颤抖,“在他一边干我一边用刀戳我的腹部的时候!我不能——我没有——”

“嘘,”奥尔加低声安慰他,她又凑近了一点,“没事了,阿尔。”

“我不觉得真的没事,”阿尔巴利诺干巴巴地笑了一声,“好在他很乐意掐我的脖子,所以我最后昏过去了——结束了,真是仁慈。”

他深吸了一口气,胸口起伏,听上去声音发抖。他没有让奥尔加挪开手,而是往枕头中更深陷了一点。片刻之后,他轻声说:“很抱歉,我估计我的证词也没什么用,我不能在提供更多证据了——除了我浑身上下可能都是证据之外。”

奥尔加看了他一会儿,然后小心翼翼地问道:“……你不知道他之后做了什么,对吗?”

“你家这个蓝牙怎么连不上?”赫斯塔尔在书房那边喊道,这种紧绷的声音简直是他在这种时候最近于恼怒的喊声了。

“你在开玩笑吧?”阿尔巴利诺气若游丝地喊回去,他感觉到自己的腹部好像不怎么流血了,这真是个好兆头,“你用受害人家的电脑和打印机打印拍着受害人隐私部位的照片,然后你还要问受害人本人为什么蓝牙连不上?!”

赫斯塔尔没说话,阿尔巴利诺听见他鲜明地叹了一口气。

“行吧,行吧,你先多试几次好吗?”阿尔巴利诺感觉到自己正对着天花板翻白眼,他声音里的讥讽浓得都要溢出来了,“我下次会更换设备的,如果你以后愿意屈尊再回来强奸我一次的话。”

“……他拍了我的照片。”阿尔巴利诺缓慢地重复道,声音听上去跟不可置信似的。

“恐怕是的,然后用你放在书房的打印机彩印了出来。”奥尔加点点头,同情地看着对方发白的面庞,“而且说真的,我们有点怀疑他是用你的手机拍的。”

阿尔巴利诺沉默了一会儿,然后试探着问道:“为什么?你们在我的手机上发现其他指纹了?”

奥尔加看了他一眼,然后轻轻摇摇头:“是技术部门检查之后得出的结论,你的电脑连过你的手机蓝牙,他那样把文件转移到电脑上了——但是我们没找到你的手机,定位也没有结果,有可能是他把卡取下来之后把它们都带走了。”

赫斯塔尔一只手没戴乳胶手套,戳着阿尔巴利诺的手机屏幕,问:“密码是多少?”

“你就算是个杀人犯,也是个特别没有礼貌的杀人犯。”阿尔巴利诺腹部的毛巾都被浸透成红色了,他的面色惨白,看上去很快就要晕过去了。

但是在这种情况下,他竟然还有精力嘲讽。

赫斯塔尔严厉地看着他:“阿尔巴利诺。”

“好吧,”阿尔巴利诺哼了一声,“是‘0725’。”

他听见对方给手机解锁的声音,或许赫斯塔尔想问这个密码对他有什么意义——因为这显然不是阿尔巴利诺的生日——但是他最后也没有问。

对方示意阿尔巴利诺把腹部沾血的毛巾挪开,然后对着刻字的痕迹拍了好几张照片:阿尔巴利诺简直能猜到,这种强迫症得对着这些照片挑选好多次才能选出一张自己喜欢的来,希望那个时候受害者别因为流血已经死透了。

“你作为一个在别人的身上刻bitch这种词还要把别人的裸照贴满一个房间的没品味的人,对这种细节真的有点太执着了,不是吗?”阿尔巴利诺哑着嗓子问道。

“面对你,钢琴师也难免干出些没品味的事情来。”赫斯塔尔点点头,意思是自己拍完了,让他把毛巾盖回去。“更不要说从法律上来讲,是你教唆了我。”

“哦,我教唆你让你强奸我,逻辑真清晰。”阿尔巴利诺说,他感觉到赫斯塔尔在他身边半跪下,把一只手落在了他的膝盖上,手指在赤裸的皮肤上缓缓地打圈。

“腿再分开一点。”赫斯塔尔的手一路摸下去,手指挤压着他大腿上沾着已经干涸了的血迹的软肉,竟然还能举着手机这样要求道。

阿尔巴利诺哈了一声,不过最后依然从善如流了。

“我其实还是不明白他为什么要这么干。”阿尔巴利诺轻轻地说,他看上去好像勉强有些精神了,对于一个刚刚遭遇如此横祸的人来说,他真的非常坚强。“我不符合他挑选受害人的逻辑,不是吗?”

“我也不明白,阿尔。”奥尔加小声回答道,他们已经录完笔录的录音了,奥尔加把录音给哈代发过去,现下,两个人都打起精神来聊了些别的话题。“况且,我不为此案做侧写了——你知道利益相关者不能参与案件的,咱们两个私交太深了,巴特担心因此影响我的判断。”

她的声音里体贴地没有太多不满,虽然以阿尔巴利诺对她的了解,她为了争取自己调查钢琴师的案子的权力,非得大闹一番才能被哈代劝下来的。

奥尔加当然会在乎自己的朋友,但是对她而言,她遭遇的那些案例和他们身后骇人的真相才是最重要的。

阿尔巴利诺问:“那侧写——”

“麦卡德会做。”奥尔加轻轻地哼了一声,显然对麦卡德探员还是有些不满,“但是,最后可能还是我参加发布会去向公众解释那些侧写——在现有程序之下BAU不应该参与这个案子的侦查,WLPD又没有向FBI申请……在这种情况下,麦卡德出面会给他自己带来麻烦的。”

“但是他还是很想做这个侧写。”阿尔巴利诺笃定地说,经过杀手强尼一案,他有点了解麦卡德的为人了。

奥尔加哼笑了一声:“他想把维斯特兰钢琴师、礼拜日园丁还有世界上所有连环杀手捉拿归案,这一点是毫无疑问的。”

“我会退出这次案件的侧写。”奥尔加忽然说,整个房间里的人都看着她。

哈代不太确定地问道:“奥尔加?”

“我看着这些照片不太好集中精力,”奥尔加实话实说道,她用手指着桌子上那些CSI从阿尔巴利诺的家里取回来的照片,满目都是苍白的皮肤和鲜血淋漓的伤口,“我和阿尔的关系是你们之中最近的——这样下去我担心我会犯错,而你们知道,我最不希望发生的就是在侧写上犯错。”

拉瓦萨·麦卡德锐利地看了奥尔加一眼。

“如果你愿意,我会尽我所能地为这个案子提供帮助。但是侧写方面,可能还是旁观者看得更清一些。”奥尔加叹了口气去,从她的咖啡杯里喝了一大口,然后忍不住为那味道吐了吐舌头,“我想麦卡德有些思路了。”

“是吗?”哈代转向了麦卡德,“我什么都没想明白,钢琴师不应该选阿尔做目标才对。”

“巴克斯先生对钢琴师来说是特殊的,”麦卡德皱着眉头说, “所有受害者中最特殊的一个——和那些被认为有罪的死者不一样——所以他被性侵了,所以他没有死去。”

等到对钢琴弦的鉴定出来、确定凶手就是钢琴师之后,他也不得不开始从这个角度考虑问题了。虽然奥尔加不知道对于麦卡德来说,是不是“阿尔巴利诺是钢琴师”的推断被推翻了让他更加不爽些。

贝特斯点点头:“他不想让阿尔死。我们在阿尔的浴室里发现了一条沾着阿尔的血的毛巾,我们怀疑钢琴师曾经用那条毛巾给阿尔的伤口止过血。”

麦卡德点点头:“这就是重点,钢琴师需要巴克斯医生活着以凌辱我们。”

“抱歉?”哈代皱着眉头问道,他显然没明白。

“巴克斯医生起居室里的那些照片、他腹部被刻下的那些字,那都是些侮辱性很强的举动;钢琴师对他怀抱些更针对性的怨气,这跟钢琴师杀死别的受害者是不一样的——那些受害者死了是因为他们有罪,巴克斯医生遇害是因为钢琴师对他个人有些……怨恨。”麦卡德慢慢地说道。

奥尔加插嘴道:“他在阿尔的血泊里留下了一颗苹果。”

“是的,”麦卡德点点头,“如果我没记错的话——哈代警官,巴克斯医生之前参与过的最后一个钢琴师的案子是哪一桩?”

“是理查德·诺曼的案子,就是那个黑帮老大被打扮成稻草人的凶杀案。因为后来等鲍勃·兰登被害的时候,阿尔正因为入狱的事情而休假……噢!”哈代惊呼了一声,眼睛睁大了,“在那个案子里,理查德·诺曼的心脏被一颗苹果代替了!”

麦卡德眼里闪过一丝亮光:“正是如此,巴克斯医生一直是负责钢琴师一案受害者遗体解剖的法医,对吧。”

“你认为,钢琴师侵害他、羞辱他是因为他解剖了那些尸体吗?”奥尔加问。

“因为他破坏了那些——那些艺术品,在钢琴师疯狂的想法里那是他殚精竭虑的艺术品,我不能理解这样的人是怎么想的,但是恐怕确实如此。”麦卡德声音低沉,里面充满了不赞同,“所以他必须活着,因为他要记住自己犯下的错误、得到教训。他被布置成了米开朗琪罗《创造亚当》的姿势,在这里,巴克斯医生是亚当、是被创造者,而维斯特兰钢琴师是掌握着这一切的上帝。”

其他人保持沉默,奥尔加向着麦卡德露出了一个近乎像是笑容的奇怪表情。

“这是他对执法机构的挑衅。”麦卡德总结道。

在午餐时间到来之前,看上去又疲惫又恼怒的哈代出现在了阿尔巴利诺的病房里。这并不奇怪,最奇怪的一点是,他的手里紧紧地握着一份报纸,等他在病床前站定的时候,看上去近乎是坐立不安的了。

“怎么了?”阿尔巴利诺这个时候已经精神了一点,医生一小时之前来过了,告诉他身上没有什么特别深的伤口,只是因为长时间得不到治疗而失去太多血了。医生承诺道,只要伤口不会化脓,阿尔巴利诺只需要在医院里呆三四天,然后只要在伤口拆线的时候再来就好了。

——也就是他腹部被刻上的那些字,他和奥尔加并没有特别仔细地谈这个,显然奥尔加也不怎么像跟他说,他肚子上会有个什么侮辱性的字眼结疤。

“你知道……都发生了什么吧。”哈代迟疑地问道。

阿尔巴利诺轻轻地笑了笑:“奥尔加基本上都跟我说了。”

“是这样的,”哈代显然在绞尽脑汁地措辞,“这个案子因为太特殊了,所以必然很轰动,它当然引起了记者的注意——”

哈代一回到警局的时候,就被一群长枪短炮的记者围了个严严实实。

他不得不伸出手去遮住闪光灯的灯光,但是却无法阻止疯狂地往前挤的记者。站在最前面的那位操着一口有点口音的英语大声喊道:“我是《维斯特兰每日新闻》的特约记者里奥哈德·施海勃!请问这个案件是不是钢琴师所为,是不是有一位法医局的工作人员受害——?”

在维斯特兰市,消息永远传得像风一样快。哈代是个好警察,但是局里真的有不少黑警——这个城市里的黑帮太多了,尤其是负责缉毒的警察那边,根本就到了不跟黑帮达成些协议不能好好活下去的地步。对有些警察来说,只要钱给的够,什么话都能说出去。

哈代也只能庆幸,他对下属都很严格,至少到现在阿尔巴利诺的名字还没传出去。

他只能大喊着“无可奉告”,一路强行挤出了闪光灯的海洋。

奥尔加瞪着哈代,显然已经明白了,她说:“哦不,别吧。”

阿尔巴利诺沉默了一下,他肯定也明白了哈代的意思。他扫了一眼哈代手中的报纸,问道:“泄露了多少?”

哈代干涩地吞咽了一下。

“他们还不知道受害者到底是谁,但是无论如何,显然警局或者法医局中有人……”他虚弱地伸出手,把报纸递向前方。任由阿尔巴利诺把报纸从他的手指抽走、展开。

于是他的手中就躺着一份《维斯特兰每日新闻》的报纸,散发着刚送印不久后的那种油墨味。

头版头条上印着巨幅的彩图:那是本应该在警局内部流传的一张证据照片,取景框内是人赤裸的胸腹,那些皮肤上全都是细长的割伤。这些细丝一样的刀伤衬托着被刀痕深深地刻在人的腹部的那几个大写字母。

十三刀——阿尔巴利诺漫不经心地想着。

黑体加粗的标题耸人听闻地写着:《维斯特兰钢琴师犯下强奸案!受害人疑为首席法医官?》

注:

[1]3.7英亩差不多有一万四千平方米。

[2]关于绳结:

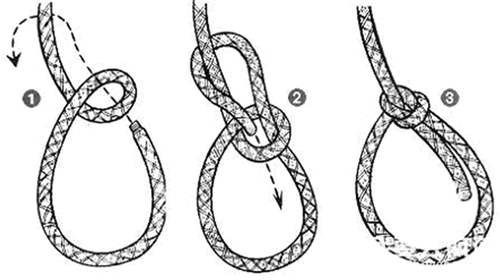

称人结↓

渔人结↓

OKfine我是bt

但是这章两个人相处好甜呃呃呃呃呃呃啊啊啊啊啊啊(神智不清)窒息pl、ay。这样呃s、m呃这样

确实很甜23333

玩完还在现场嫌弃彼此 妈呀阿尔那不满的语气太好笑了,尤其是赫斯塔尔问蓝牙那里

阿尔喜提奥斯卡最佳男主角

阿尔想看钢琴师失控的样子 钢琴师在报复阿尔的同时也乐在其中 奇妙的互补了呢两位 般配

这章为什么这么好笑()

算是黑色幽默吗

救命了不知道为什么他俩事后的对话真的好戳我萌点

喜报!优秀麦片杀手钢琴师的作品登上各大杂志!

这可能是最配合的受害者了